"alles ist im untergrund obenauf"

eine auswahl aus KONTEXT 1-7

Herausgegeben

von Torsten Metelka

229 Seiten / Format 210 x 150 mm

Klappenbroschur

Ê 10,10

ISBN 3-931337-02-2

Inhalt

Uwe Bastian ALTERNATIVE ENERGIEWIRTSCHAFT

Adolf Endler "... ALLES IST IM UNTERGRUND OBENAUF;

EINMANNFREI ..."

Else Gabriel TEXTE

Eberhard Häfner GEDICHTE

Jayne-Ann Igel TEXTE

Johannes Jansen DIE SPOTTKLAGEN

DES ABSEITIGEN / ANDERER HALTUNG WEGEN...

Cornelia Jentzsch ELSE GABRIEL Auto-Perforations-Artistin

/ ITERATION

Gabriele Kachold [Gabriele Stötzner]

DAS

GESETZ DER SZENE

Antje Kaiser ASPEKTE VON NEUER

MUSIK

Andreas Koziol TEXTE

Detlef Opitz FAITES VOS

JEUX!

Bert Papenfuß-Gorek URLOGIK IM

DIALEKTE

Sebastian Pflugbeil KINDER IM ATOMZEITALTER

Edelbert Richter WARUM KOMMT ES IN DER DDR ZU

KEINER DER SOWJETISCHEN ANALOGEN UMGESTALTUNG?

Benn Roolf DAS SPD/SED-PAPIER.

Eine "Fehlersuche" oder der Versuch ein ungutes Gefühl

zu rationalisieren

Rainer Schedlinski ... DENN DIE ZEICHEN SIND ÄLTER

ALS DIE THEMEN.

Zwei Kapitel aus einem Aufsatz zur Sprache

Michael Thulin [Klaus Michael] DIE DINGE BEGINNEN ZU SPRECHEN

Jakob Ullmann WIRD SCHÖNBERGS PFEIL FLIEGEN? Zum Kolloquium "warum

noch in die wiener schule gehen?"

Wolfgang Ullmann HOFFNUNG ALS ERINNERUNG. Zur Stellung Ernst

Blochs in der Geschichte unserer Zeit

Jörg Waehner FERNANDO PESSOA. Ein Fragment / MEIN VATER IST EIN

GESPENST. Heiner Müllers HAMLETMASCHINE /"SCHLAGT EUCH

NICHT DEN SCHÄDEL EIN, ZERBRECHT EUCH LIEBER DEN KOPF".

Heiner Müllers LOHNDRÜCKER / EIN MONUMENT DER TYRANNEI.

Heiner Müllers LEBEN GUNDLINGS FRIEDRICH VON PREUSSEN LESSINGS

SCHLAF TRAUM SCHREI

Harald Wagner PERESTROIKA - HOFFNUNGSSCHIMMER ODER FATAMORGANA

Gedanken zur widersprüchlichen Aufnahme der Umgestaltung

in der Sowjetunion

Konrad Weiß DIE NEUE ALTE GEFAHR. Junge Faschisten in

der DDR

Yury Winterberg SCHLITZE IN DIE CAPSULA INTERNA

Wolfgang Wolf/Thomas

Klein

WIRTSCHAFT UND PLANUNG IN DER DDR Ein ökonomie-historischer

Exkurs

KONTEXT 1-7 Chronik

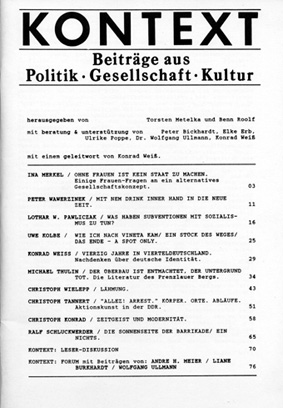

Der Sammelband

dokumentiert ausgewählte Beiträge aus den Heften 1-7,

die ersten beiden Jahrgänge der informellen Zeitschrift

KONTEXT Beiträge aus Politik, Gesellschaft, Kultur. Das

Projekt einer unabhängigen Zeitschrift in der DDR entstand

im Sommer 1987. Als im Februar 1988 dann die erste Ausgabe des

KONTEXT erschien, befand sich das Land gerade inmitten der Auseinandersetzungen

mit dem damaligen Machtapparat, erinnert sei an die Übergriffe

auf die Umweltbibliothek im November 1987 und an die Konfrontationen

im Zuge der Luxemburg/Liebknecht-Demonstration im Januar/Februar

1988.

In jener Zeit wurde immer deutlicher, daß die Überwindung

der herrschenden Verhältnisse weit über die Frage der

rein politischen Auseinandersetzung, die Frage der Macht, hinausgehen

und daß eine wirkliche Umgestaltung sich auf die soziale

und kulturelle Tiefendimension, auf alle Bereiche des gesellschaftlichen

Lebens, erstrecken würde. Daraus entstand die Konzeption

des KONTEXT, die versuchte, ungeachtet der tiefsitzenden Angst,

die viele am Schreiben hinderte, positive Ansätze produktiver

und freier Kommunikation aufzugreifen und zu fördern, authentische

Analysen, Diskussionen, Aufsätze, Essays und Literatur durch

Veröffentlichung aus ihrer marginalen Existenz herauszuführen.

Die Breite der angesprochenen Themen, die Verknüpfung von

Politik und Kultur mit Aufsätzen zur Philosophie, Ideologie,

Naturwissenschaft und praktischen sozialen Problemen wurde als

eine den Leser bereichernde Vielfalt empfunden. Ein anderes Ziel

war der Versuch durch eine, für damalige Verhältnisse,

relativ hohe Auflage (ca. 1000 Stück) eine DDR-weite Verbreitung

zu erreichen, da vieles nur um Berlin herum kursierte und bekannt

wurde.

Im Gegensatz zu den offiziellen, administrativ-blockierten Medien

konnten im KONTEXT wirkliche Diskussionen um ganz reale Probleme

dieses Landes geführt werden. Das allerdings hatte zur Folge,

daß der Schutzraum der Evangelischen Kirche aufgesucht

werden mußte, um überhaupt dieses Projekt durchgeführen

zu können. Trotz danach einsetzender massiver Stör/Verhinderungsattacken

seitens des Macht/Staatssicherheitsapparates, kam ein Heft nach

dem anderen, in bewußt unregelmäßigen Abständen,

und drei thematische Sonderhefte heraus. Ein Beirat wurde ins

Leben gerufen, dem Peter Bickhardt, Martin Böttger (ab Heft

7 Ulrike Poppe), Elke Erb, Wolfgang Ullmann und Konrad Weiß

angehörten. Im September 1989 erschien das letzte Heft unter

dem Dach der Kirche. Der Abschluß dieses Kapitels war gleichzeitig

der Beginn (Oktober 1989) der Tätigkeit des KONTEXTverlages.

Adolf

Endler

"... ALLES IST IM UNTERGRUND OBENAUF; EINMANNFREI...".

Anläßlich einer Anthologie (1)

1

Die von dem jungen Egmont Hesse herausgegebene Anthologie und

Präsentation zehn "neuer" Poeten der DDR heißt

schlicht und konzis SPRACHE & ANTWORT; ein auch für

den nur in Ansätzen informierten Leser sofort einleuchtender

Titel, der sprachphilosophischen und sprachpsychologischen Diskussion

unter zahlreichen jüngeren Autoren der DDR gedankt, wie

sie auch die Gespräche des Herausgebers mit den Autoren

durchzieht, zuweilen verstiegen bis in

neo-mystische Exaltationen; ein vielstimmiger Diskurs (um das

z.Z. wohl meiststrapazierte Fremdwort der "Szene" zu

wiederholen), zu welchem die ursprünglich sprach-kritisch

akzentuierte Verschärfung des Sprachbewußtseins, sicher

auch ein politischer Vorgang, "in den auslaufenden siebziger

Jahren" (Leonhard Lorek) um 1984/85 geführt hat: Er

dauert unvermindert an... Obschon es aus naheliegenden Gründen

keine scharfe Grenzziehung zwischen den sich allmählich

herausbildenden verschiedenen Positionen gibt (wenigstens nicht

"öffentlich"), kann man durchaus mit Peter Böthig

von "semiotischen Kämpfen" sprechen, so lange

man nicht vergißt, mit Gerhard Wolf auch der "Wortlust"

einiger dieser Autoren Tribut zu zollen.

Der Untertitel der jüngst (1988) im S. Fischer Verlag erschienenen Anthologie dürfte weniger einhellig akzeptiert werden - im Westen, weil er manchem zumindest in ästhetischer Hinsicht kreuzbrav-konservativ gestimmten Literaturexperten das vertraute und so handliche Bild von der (im wesentlichen gleichfalls "konservativ", also von konservierenden ästhetischen Vorstellungen geprägten) literarischen DDR-Landschaft kaputt zu machen verspricht - man erspare mir, die Täler und Höhen solchen Gefildes bei Namen zu nennen -; in der DDR möglicherweise außerdem als Signal eines eventuellen "Bruchs" und einer Frontenbildung, welche den Gedanken auch an eine politische "Opposition" nahelegen, die wir bekanntlich auch dann nicht hätten, wenn wir sie hätten. (2)

(Um solchen Irrtümern oder Hoffnungen von vornherein vorzubeugen: Diese Anthologie ist keinesfalls ein Sammelplatz etwelcher aktivistischen politisch-artistischen Gegenpartei, nicht einmal der jewtuschenkoschen PARTEI DER PARTEILOSEN; kein Krawczyk, kein Rathenow: Sie ist nur insofern politisch, als jegliches ästhetische Scharmützel selbstverständlich auch seine politischen Bezüge bzw. Hintergründe hat.) - Kurzum, es wird das Beste sein, sich neuerlich zu einer west-östlichen Chorprobe unter der Stabführung Stefan Hermlins zu vereinigen: Vermutlich sei das keine "andere", sondern überhaupt keine Literatur, bestenfalls irgendetwas "Vorliterarisches" (im Unterschied etwa zu den Werken Ulla Hahns dort, Eva Strittmatters hier.)

Der Rezensent, in den Traditionen solcher korinthen-kackerischen quasi literarhistorischen Grundsatzentscheidungen "aufgewachsen" will gestehen, daß auch er den Untertitel zunächst als unter Umständen werbewirksamen Gag verdächtigt hat; nicht zu lange... Er wußte es ja vorher und sieht es nach einigen Anfangsschwierigkeiten bei der Lektüre bestätigt, was für Christoph Hein in einem Brief an Elmar Faber noch grüblerische Vermutung bleibt: "Hier trennen uns möglicherweise nicht nur verschiedene Ästhetik, sondern überdies andere Erfahrungen..." (SINN UND FORM 3/88). Ich wußte es vorher: Bert Papenfuß-Gorek (geb. 1956 in Stavenhagen), Rainer Schedlinski (geb. 1956 in Magdeburg), Sascha Anderson (geb. 1953 in Weimar), Stefan Döring (geb. 1954 in Oranienburg) und ihre Kompatrioten aus der Generation der heute Dreißig- bis Fünfunddreißigjährigen (re)präsentieren zweifellos eine "andere" DDR-Literatur, um die Bezeichnung noch zu verschärfen (und weil mich gerade wieder einmal der Teufel reitet).

Sie sind "anders"

allein schon aufgrund des für die DDR unerhörten (und

auch hierzulande noch kaum begriffenen) Fakts, daß sich

eine ganze, inzwischen schon recht breit gestreute und an unterschiedlichsten

Temperamenten reiche Literatur-Formation, eben diese, seit mehr

als einem Dezennium (Sascha Anderson bezeichnet als "Konstituierungsphase"

die Jahre von 76 bis 79/80), fern den Verlagen und ferner noch

dem Schriftstellerverband und verwandten staatlichen Zugriff

kontinuierlich weiterentwickelt und qualifiziert. (Was ihre wahrlich

"anderen Erfahrungen" betrifft, erkundigt man sich

besser bei der Volkspolizei als im Verband, der vermutlich an

diesen Erfahrungen mitschuldig ist.) Diese Autoren (bzw. "Personen"),

da man sie jetzt sporadisch auf- oder

wiederauftauchen läßt, nach dem ohnehin schon kuriosen

Sprachgebrauch als "Debütanten" vorzustellen,

ist entweder unverschämt und zynisch oder schlichtweg idiotisch;

sie werden es kaum anders sehen, und sie werden deshalb auch

Christoph Heins gut gemeinten Ratschlag an den Verleger Elmar

Faber bestenfalls als etwas weltfremd empfinden, dieses: "Mit

größter Behutsamkeit und fast ängstlicher Besorgnis

aber sollten wir uns den Texten der neuen Generation nähern..."

(Habe ich soeben ein höhnisches abweisendes Wiehern gehört?)

Entscheidender

noch das "andere" unter solchen nicht immer gemütlichen

Bedingungen nach und nach herausgebildete theoretisch-poetologische

Selbstverständnis dieser Plejade, wie es sich in den seit

1980 florierenden zahlreichen in der Regel hektographierten little

mags artikuliert, angefangen mit

Uwe Kolbes noch etwas ängstlich wirkender Typoskript-"Zeitschrift"

DER KAISER IST NACKT, die im Mai 1981 den programmatischen Text

des Herausgebers sehen ließ: "Der Kaiser ist nackt;

das heißt:/ Weg mit der Ersatz- und Sklavensprache, das

heißt:/ Verweigerung dem verlogenen Sinnschema, das heißt:/

Nachsehen, den Augen trauen, sagen, das heißt:/ VERANTWORTLICHES

ALLGEMEINES GESPRÄCH..." (Glasnost 81?; ach, was wart

ihr doch für liebe Kindsköpfe damals!) Kolbe heute:

in SPRACHE & ANTWORT und an Frank-Wolf Matthies sich wendend:

"Wo haben die uns hingebracht,/ wie lehren die uns schweigen,/

die deutschen Oberflaschen..."; und "Gib Feuer, Freund/

wir zünden die Eine gemeinsam an." No comment! Wie

Kolbe vielleicht noch mit

einigen dünnen Strähnen dem sogenannten "Weltanschauungslyrischen"

der mittleren Generation verknüpft sein mag, so gilt für

die anderen so gut wie ohne Ausnahme: Schroffe Abwendung "von

dem Rest der Literatur" in der DDR und "Verlust des

klassischen intentionalen Bogens" (Schedlinski), Abkehr

also auch von den ergebnisreichen klassik-orientierten ästhetischen

Standards der sogenannten "Mittleren Generation" (der

heute fünfzig- bis fünfundfünfzigjährigen

Kirsch, Mickel, Czechowski usw.), welche sich demzufolge bei

der Beurteilung der neuen Wellen nicht minder schroff teilt:

Ein Sprannungsfeld, in dem sich die Ursache für manche unappetitliche

wie absurde Kontroverse findet, trübe nachklingend in Heinz

Czechowskis in den BIZARREN STÄDTEN 3 ausgesprochenen Einladung

zu einer Kumpanei unter dem Motto "Mir san ja alle rechte

Sünderlein" - man beachte den feinen Qualitätsunterschied

zwischen dem "Sich-Vergnügen" hier, dem "Sich-als-Voyeure-Gebärden"

dort! -: "Eigentlich leben wir alle/ In einem anderen Jahrhundert:

die einen/ Vergnügen sich/ Mit dem Zeitalter Goethes, die

anderen/ Gebärden sich als Voyeure des Futurismus..."

Die unterschiedliche Tonlage der folgenden beiden Zitate - Czechowski verfehlt jedwede Adresse - sagt Genaueres über die tiefe Kluft, die sich zwischen hier und dort aufgetan hat. Der 1929 geborene Gerhard Wolf, der gleich dem Rezensenten die Poeten in SPRACHE & ANTWORT (und einige mehr) im Großen und Ganzen als die "eigentlichen" ihrer Generation empfindet, in seinen WIENER VORLESUNGEN von 1986: "Es läßt sich vermutlich nicht eindeutig begründen, warum zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, kaum vorhersehbar, junge Leute in der Kunst eine andere Tonart anschlagen, weil sie anders sehen und hören, anders empfinden und demzufolge anders schreiben ... als andere vor ihnen..." - Wie sehr anders, das demonstriert der 27 Jahre jüngere Rainer Schedlinski im Gespräch mit Egmont Hesse: "Ja, gerade in der ostberliner Lyrik der letzten Jahre gibt es viele Versuche, die Dinge in anderer Sprache neu zu denken... Papenfuß zerlegt die Sprache in kleinste monemische Einheiten, die sich dann untereinander, vom Text gereinigt, neu vermitteln lassen. Bei Döring finden digitalisierte, dialektische Kettenreaktionen statt, bei denen ein Wort das nächstliegende umbringt. Koziol arbeitet mit der Mechanik der Floskeln."

So hat bislang noch niemals ein Dichter der DDR über das Dichten gesprochen (und Schedlinski ist ein Dichter, und ein bemerkenswerter außerdem!); was nicht heißen will, daß uns derlei Sprache ganz und gar fremd wäre. Der Poststrukturalismus und neben ihm andere neu-gallische Denkschulen - regelmäßige Gaben des westberliner Merve-Verlages vor allem? - haben auf dem Feld der Theorie so gründlich und fast alles andere verdrängend Wurzel geschlagen, daß es einen schon wieder mißlaunig stimmen könnte. Bloch, Adorno, Benjamin, die kunsttheoretischen wie philosophischen Anzapf-Säulenheiligen unserer Generation auch in der DDR (obwohl dort verfemt oder aber nur in Bruchstücken bekannt gemacht), scheint es niemals gegeben zu haben. Stattdessen erlebt man eine Flut von Verweisen und zuweilen fast gläubigen Berufungen auf Lacan, Derrida, Foucault, Blanchot, doch nicht minder auf Deleuze und Guattari, gelegentlich auch auf Bataille.

Das gilt in

verstärktem Maß für die vorliegende Anthologie,

doch im allgemeinen auch für so gut wie alle Klein-Zeitschriften

des über die ganze DDR verstreuten Kreises, darunter die

berliner SCHADEN (hervorgegangen mit UNDSOWEITER um 1984 aus

der einzigen polizeilich gestoppten, der dresdner UND Lothar

Fiedlers), auf deren dreijährige Arbeit die Anthologie letztendlich

zurückgeht. (Der Luchterhand Verlag legte eine Sammlung

auf der Basis einer anderen dieser "Heft-Editionen"

vor, wie sie Peter Böthig genannt hat, der SINN UND FORM

des "Underground" namens MIKADO, länger als ein

halbes Jahrzehnt herausgegeben von Lothar Trolle, Bernd Wagner

und Uwe Kolbe. Die vergleichenden Analysen versprechen interessant

zu werden.) - ariadnefabrik, DIE ZWEITE STIMME, ANSCHLAG, VERWENDUNG,

undsoweiter (der favorite hit in den meisten der quasi Redaktionen

müßte eigentlich "I'm In Love With Jacques Derrida"

von Pop-Star Green Gartside sein...) Ich empfehle mit Nachdruck

Schedlinskis "ariadnefabrik", in der auch sämtliche

Autoren der Anthologie

SPRACHE & ANTWORT neben anders tickenden "publizieren".

Im Humus bzw. vor dem Hintergrund dieses Blätterwäldchens und von seinem Gezirpe und Rauschen begleitet, zeichnen sich freilich in letzter Zeit, und wie sollte es anders sein?, divergierende Wege ab, darunter einige, und auch das kann keinen verwundern!, die ins schwiemelige Abseits des Sektiererhaften und Dumpf-Provinziellen führen mögen. Auch die Anthologie SPRACHE & ANTWORT hält sich dann und wann in Richtung solcher sich verengenden Fahrtrinne. Es ist nur die eine und nicht übermächtige Seite in diesem Buch; auf der anderen erkennt man zunehmende Souveränität und Weltläufigkeit, kritisch-distanzierte Neugier gegenüber den Angeboten der Provinz wie des Erdkreises gleichermaßen (fast kaum Aktivismus, allerdings, außer ästhetischem); hin und wieder die Nase zugeneigt den wechselnden Auslagen des internationalen Supermarks der Wörter und Begriffe, den man ja im Sommer und bei kecker Laune auch als einen Abenteuerspielplatz der Sprache empfinden kann, nicht beängstigend nur, sondern faszinierend, ja, "anmachend" nicht minder ... eben Pop!

Weltläufigkeit und Souveränität - sie signalisieren sich (paradoxerweise?) auch in der Sichtung des engeren Umkreises, sofern sie der Ironie nicht enträt, z.B. im Sarkasmus eines längst fällig gewordenen selbst- und gruppenkritischen Statements "unter uns gesagt, aber behalt es für dich" (Bert Papenfuß-Gorek) über die derzeitige "Befindlichkeit" der PRENZLAUER-BERG-CONNECTION (Nachricht, nicht "Botschaft"), dessen lässige Schnoddrigkeit jedem Sekten-Bierernst als "Nestbeschmutzung" erscheinen muß:

1. ".........." (Nein, auf die so gern zitierte Mensching/Wenzel-Beschimpfungsstrophe möchte ich dieses Mal verzichten, zumal es sich im Zusammenhang mit diesem Thema eher um eine Auseinandersetzung - hört denn das nie auf? - mit einer immer schon einäugigen ("parteilichen"?), jetzt aber endgültig debil ("parteilich"?) gewordenen Literatur-Propaganda handeln müßte, die für einige Jahre Mensching und Wenzel sozusagen als jugendliche Musterhelden erkoren hatte, ein mittelmäßiges und in keiner Hinsicht innovatorisches Gedicht wie Menschings "Rosa-Luxemburg"-Memorial, "kühn" bestenfalls für beschränkte Alt-Stalinisten, bei jeder Féte vorzeigend als gezinkte Trumpfkarte; und es gibt wahrlich interessantere Texte von Mensching/Wenzel und Mensching mag es manchmal selber kühl den Rücken hinuntergerieselt sein...)

Also 2.: "... im untergrund haben alle einen schatten/ alles wird angerissen & mitgeschnitten/ sagt man; man sagt, alle sind im widerstand/ in mißverstand & wohlgefallen/ unumstritten sascha anderson/ leicht angegangen aber unverrissen/ der treffliche stefan döring/ den uwe kolbe die scheidung der gemüter trifft/ im untergrund steht mein schwanz/ so scharf, alle sind geradezu im untergrund/ der groupietherapie in die krisis entronnen/ die unserem alter auch zukommt, aber noch/ vor einer strukturanalyse flieht & fleht/ der existenzbolschewismus möge ausbrechen /: wer fühlt - fehlt, wer fehlt - fällt/ wenigstens auf & sei's auf die beine// alles ist im untergrund obenauf; einmannfrei..." Zeilen aus einem der sicher leicht-gewichtigeren Texte von Bert Papenfuß-Gorek, allerdings deutlicher als manches andere der aktuellen literarischen Schulaufgaben dieser Generation auf der Spur: die strapaziöse Ambivalenz zu formulieren, die das Leben und Denken dieser Autoren seit einigen Jahren mitbestimmt... (Wir kommen darauf zurück.)

Nebenher, auch Papenfuß könnte sich leicht auf Deleuze berufen, auf jenen Deleuze, wie ihn Schedlinski in seinem Gespräch mit Hesse kurz streift: "Deleuze und Guattari entwarfen eine ,rhizomatische' Struktur des Diskurses, in der jeder Punkt mit jedem verbunden werden kann..." Es ist ein Deleuze, dem auch der intellektuelle Karneval nicht fremd ist und wie er z.B., vorbereitet durch die Aufnahme Nietzsches in die bretonsche ANTHOLOGIE DES SCHWARZEN HUMORS, zu sagen den Mut findet: "Wer Nietzsche liest, ohne zu lachen, ohne häufig und zuweilen wie verrückt zu lachen, für den ist es so, als ob er Nietzsche nicht läse..." (Wird das die dunstumwaberte und tödliche alt-germanische Tiefgründelei jemals begreifen?) Ja, auch Papenfuß ist womöglich zu den "Leuten mit ,D-&-G-Kick'" zu zählen, wie sie genannt worden sind...

2

Und auch das wird man wieder hören: "So etwas hatten

wir hier in Koblenz vor über zwanzig Jahren schon 'mal!",

so wie es z.B. die Wiener Gruppe vor über zwanzig Jahren

schon 'mal zu hören bekam. (Als ob auch nur das früheste

der Programme und Konzepte der sogenannten Moderne als "endgültig

abgegolten" ins Schubfach getan werden könnte - so

sehr der deutsche Ordnungssinn dazu neigt -; und die sogenannte

"Postmoderne" tut es, trotz gegenteiliger Behauptungen,

erst recht nicht...) Im Fall des Bert Papenfuß-Gorek, paradigmatisch

in vielerlei Hinsicht, könnte man sogar munter erwidern:

"Ja, gewiß, und vor fünfhundert Jahren hatten

wir's auch schon 'mal!" - Karl Mickel, diesen neuen literarischen

Phänomenen gegenüber aufgeschlossen wie kein zweites

Akademie-Mitglied, über die Sprache des von ihm hoch geschätzten

Papenfuß: "... um jedes Wort lauert ein mehr oder

weniger großes Rudel anderer Bedeutungen..." Einige

Jahre vorher Ute Nyssen: "Der Versuch, den speziellen Sinn

einer Vokabel innerhalb des Kontextes zu fixieren, führte

zu der

Entdeckung, daß die Wörter... bewußt gerade

in der Komplexität ihrer Bedeutung eingesetzt sind. Daß

es für ihn Eindeutigkeit des Wortes nicht gibt, wird evident

vor allem in seinen Wortspielen..." Diese zweite Äußerung

gilt indessen nicht Papenfuß; sie stammt aus der Vorbemerkung

zu der westdeutschen Ausgabe der GESCHICHTSKLITTERUNG von 1964,

jener exzessuösen frühesten Rabelais-Übersetzung

von Johann Fischart (1547-1590). Das die beiden Zitate aufeinander

zuspringen wollen, ist ganz und garnicht Zufall...

Papenfuß

ein moderner Fischart? Man müßte es als ein ästhetisches

Phänomen von Bedeutung erachten, wenn eine untergründig

durch die Jahrhunderte weiter schwärende frühbarocke

Literaturtradition - wer kennt schon Johann Fischart? - in einem

jüngeren Poeten der DDR (auf zunächst unerklärliche

Weise und scheinbar durch Nichts vorbereitet) ihre Wiederauferstehung

feiern würde. (Man lese probeweise in den Fischart-Seiten

des DEUTSCHEN LESEBUCHES

von Stefan Hermlin nach.) Jedenfalls, in gewisser Weise "von

unten" kommend - wie vor fast dreißig Jahren Uwe Greßmann

-, und mitgeprägt von den Bräuchen und von der Sondersprache

"ddr-spezifischer" Ausläufer der sogenannten "Jugendkulturen",

zu denen er sich zeitweilig demonstrativ bekannt hat - siehe

den in Westberlin erschienenen Gedichtband HARM -, scheint er

keinesfalls in besonderem Maße von aktuellen Lyrik-Trends

"im Westen" mitgerissen

worden zu sein, auch "experimentellen" nicht, für

deren Charakterisierung in der DDR letztendlich immer nur der

Name Ernst Jandls herhalten muß. "Er kannte ihn nicht"

(nämlich Jandl), resümiert Elke Erb lakonisch ein diesbezügliches

Gespräch mit dem Dichter, das um 82/83 stattgefunden haben

muß. Natürlich hat er ihn später sogar persönlich

kennengelernt; solche Dichter ziehen sich gegenseitig an; und

Ernst Jandl hat den Begleittext zu HARM verfaßt und Papenfuß

darin als einen "Dichter ersten Ranges" bezeichnet;

wenn er es noch nicht sein sollte, auf dem Wege dahin ist er

sicher, sogar nach den Vorstellungen früherer Jahrhunderte

neuerdings, da er zu saga-artigen Großgebilden, zum epischen

Gedicht gekommen ist - es ist die abseits der Klassik-Alpen zu

einem ganz anderen Himalaya führende Strecke, die auch schon

Döblin mit seiner epischen Dichtung "Manas" und

anderem genommen hat und auf der man auch Chlebnikow findet.

Männer mit einem "dritten Auge" gleich Papenfuß

-, da er schließlich den welten- und zeitenumspannenden

Bewußtseinsprospekt, Collage plus Cantos ezra-poundschen

Anspruchs ins Auge faßt: Siehe vor allem die letzten beiden

Jahrgänge der "ariadnefabrik"! Zur besonderen

Farbe oder Musik der Papenfußschen Ariadnefabrik: Woher

nur sein spökenkiekerisch-ahnungsvolles Interesse an Keltischem?,

an den Wikingerzügen neuerdings?, und in solchen Zusammenhängen

an Speziell-Mecklenburgischem? Wollte er vor Jahren nicht einmal

nach Irland auswandern, als wüßte er dort seine eigentliche

Heimat? Allerlei Rätsel - und phantasy und science fiction

spuken (spöken?) auch in der Nähe herum (wiederum wie

bei Döblin)...

Nein, Jandl

kannte er nicht, aber er "kannte" zum Zeitpunkt des

von Elke Erb erwähnten Gesprächs schon längst

einen anderen, ohne es zu verraten (und ähnlich verrückte

Erlebnisse halten auch andere der Generationsgefährten Papenfuß-Goreks

für den forschenden Leser parat), er "kannte",

und nicht nur soso, in der Tat Johann Fischart. (Der Rezensent

auch hat erst während der Niederschrift dieser Zeilen die

mit Recht als etwas billig oder anrüchig geltende "Herkunfts"-Frage

gestellt, und diese schien mehr als abwegig: "Mh, kennst

Du eigentlich Fischart?" Prompt: "Ja, natürlich!")

Um zum spannenden Kulminationspunkt dieses "Heureka"-Krimis

zu kommen: Die Prosaschriften - vielleicht auch das eine oder

andere Gedicht? - des wahrhaft kostbaren Manns

aus dem 16. Jahrhundert zählen zu den ganz großen

frühen Lese-Erlebnissen Papenfuß-Goreks. Irre Vorstellung:

Da sitzt ein Siebzehn- oder Achtzehnjähriger in abgelegenem

DDR-Winkel und liest sich ("Leseland DDR!") an Johann

Fischart die Ohren blutrot - derlei sollte Hesse nun doch nicht,

wie er es tut, aus dem lockersten Handgelenk heraus von sich

wegwedeln -, und liest ihn, um ungläubigen Fragen zuvorzukommen,

"in den Ausgaben, die es da 'mal in zwanziger Jahren für

die Germanisten gab, you remember..."; und konsultiert ihn

"immer 'mal wieder bis heute..." - Karl Mickel hat

sicher mit gleich großem Recht u.a. den irrwitzig genialen

Quirinus Kuhlmann zu den geistigen "Vätern" Papenfuß-Goreks

gezählt und außerdem auf die Zweite Schlesische Schule

verwiesen.

Selbstverständlich

erklärt das nicht "alles"; und es findet sich

auf Erden außer Poesie und Literatur und Kunst noch mancherlei

anderes, wie bekannt (ob es vielleicht auch nicht zu gerne bekannt

gemacht werden möchte zum größeren Teil). Trotzdem:

Man liest das Gespräch Papenfuß/Hesse mit geschärfteren

Sinnen, wenn man nicht ausschließlich das "Moderne"

als Bezugsfeld im Kopf trägt (sicher, man könnte Fischart

als einen Joyce des Barockzeitalters begreifen); die Seiten,

auf denen Papenfuß ganz spontan sein Verhältnis zur

Sprache, zu den Wörtern darlebt - eine frühe Betrachtung

zu seinen Gedichten hatte unter der etwas irreführenden

Überschrift LINGUISTISCHE GEDICHTE gestanden -, gehören

für mich zu den Höhepunkten des Bandes SPRACHE &

ANTWORT: "Ich bin kein Philologe und kein Linguist... Ich

interessiere mich natürlich für die Etymologie, aber

nicht in jedem Falle, und ich glaube auch dann nicht landläufig

wissenschaftlich..." - In einem früheren Gespräch

hatte es geheißen: "... landläufig ist sowieso

ein ganz herrliches Wort, land-läufig..." (Das

dürfte ja der "Skepsis" Egmont Hesses gegenüber

der Sprache diametral entgegengesetzt sein.) - "Ich spreche

über'n Text, den ich noch nicht geschrieben habe..."

Und jetzt passiert's (nämlich die Zündung mittels des

hier ganz beiläufig - auch'n ziemlich trächtiges Wort,

nicht wahr? - herbeigepurzelten "landläufig"),

es passiert, was Gerhard Wolf zu der Bemerkung veranlaßt

hat, dieser Dichter schreibe "die Wörter nicht nur

bei ihren Wurzeln packend, sondern ihren selbstständige

Zweige, ja, Flügel verleihend..."; mit unterschiedlicher

Verve, mit wechselndem Glück, ja, gewiß. Papenfuß:

"... als mir das Wort auffiel, war eben dieses Bild vom

LANDLOPER da" - das Bild von Bosch -, "ein anderer

Aspekt ist die Läufigkeit, also Geilheit, in diesem Sinne

wohl Geilheit auf 'was Neues (landläufig auch Neugier genannt),

vielleicht auch läufig in dem Sinne, daß man Altes

nicht verdauen will und kann und sich deswegen Neuem zuwendet.

Läufigkeit ist mit negativen Aspekten belastet, läufig

wie eine Hündin ... läufig - geläufig, diese Eingeschliffenheit...

Hier sind Notizen, die sich auf Mittelalterliches beziehen, die,

wenn ich den Text überhaupt schreibe, gar nicht drin stehen

müssen, hier steht z.B. ,Hanfkrause' und ,Holzstoß',

mit einer Hanfkrause wurden Hexen oft gebrandmarkt, ihnen wurde

eine Hanfkrone aufgesetzt..." Naja, undsoweiter, undsoweiter;

man muß es lesen. (Ach, und welch schlimme Wut arbeitet

auch in dem allen!) Papenfuß an anderer Stelle und summierend:

"Der Aspekt der Attacke gegen Konventionen ist mir ebenso

wichtig wie der Aspekt der Tiefe, des Verwurzeltseins."

Anschließend

kann die Anthologie - zu selten solcher direkte Bezug zwischen

poetologischer Erörterung und Text! - fünf der Gedichte

mitteilen, die obigem (nur schwach angedeuteten) Gedankengang

bzw. Assoziationsgebrodel entsprossen sein werden: eins mit dem

Titel "Der allzulängliche Landlauf"; dann "Kavashili-,landlauf'-Mantra";

dann "The Continental ,Landlauf'", gleichsam ein barockes

Lied: "wan ich ein fant gewest/ wan ich den knüttel

schwang...";

dann "Landlauf aus Liebe" mit der schwer zu vergessenden

Anfangszeile "unumgang geht um" (unumgänglich?),

ein winziges geradezu "Volksliedhaftes" aktueller Couleur

- ja, wenn schon Liedchen trällern in dieser Zeit, dann,

bitte so: "unumgang geht um/ flucht, die heimsucht/ was

sich entsponnen/ ist nimmer zu entspannen/ wohl habe ich dich

gehabt/ gehabe dich wohl, habe ach/ zeit verloren, lieb' &

gut/ & uns in unehren verlassen..." Verhaltenes, nein,

wie fast Ersticktes und dieses Mal doch in Jandl-Nähe, spürbarer

Frust - der Grund "privater" Gram, in den auch wieder

die "Staatsgrenze" hineinspielt -, nur wenig an den

frenetischen Sprachschöpfer Papenfuß erinnernd, wie

er an anderer Stelle dann wieder zum Zug kommt mit "Läufen"

wie diesen: "ich klaube, was ich klaute, klobe, was ich

glaubte/ klitterte, was ich creierte, kliere" - cleare?

- "was ich fühlte/ klotze ran, trage auf, trickse rum,

betrüge tricks..." - Ein weiterer Text der "Landläufig"-Serie

ist dem Thema "des landlaufs niederschlag" gewidmet

und stößt auf die Barriere der "heiklichkeit

der banalyse"; am Ende hat sich das Thema peinlicherweise

in "des niederschlags landlauf" verwandelt, und was

Barriere war - "die heiklichkeit der banalyse" - hat

sich durchgesetzt und triumphiert als Titel: Eine Niederlage

offenkundig, von der hier gehandelt wird...

Das Gespräch

Egmont Hesses mit Papenfuß und solche Beispiele machen

verständlich, weshalb sich Papenfuß, obwohl es manchmal

so aussehen mag, auf keinen Fall als Sprach-Experimentator bewertet

wissen möchte: "... das ist mein Leben, mit dem ich

experimentiere..." Es dürfte zudem erahnbar geworden

sein, daß für Papenfuß-Gorek und die Seinen

ein Bruch mit den in der DDR dominierenden ästhetischen

und poetologischen Konventionen unumgänglich geworden war

(und ist). - Mit Opas METRIK in der Hand, kommt man nimmermehr

durch dieses Land. - Bert Papenfuß-Gorek spricht im Sinne

der meisten seiner Generationsgenossen, wenn er von einem poetischen

Gebilde Kunde gibt, "das statt auf versen/ auf rhetorischen

einheiten fußt"; womit er schwerlich

Bezug nimmt auf Brechts ähnlich begründete "gestische

Schreibweise", sondern sich eher in der Nähe solcher

Poetiken wie der Charles Olsons aufhält, ausgehend von der

beklagenswerten "Abtrennung des Verses von der Stimme"

- nicht zu vergessen, daß Papenfuß auch in Punk-

oder Popgruppen mithält -, oder nicht allzu weit von den

halb vergessenen und durch Manches im PHANTASUS diskreditierten

Theorien von Arno Holz. Sascha Anderson hat es jüngst bei

der Verleihung des südtiroler (!) N. C. Kaser-Preises an

Papenfuß auf die etwas zugespitzte Formel gebracht: "Bert

Papenfuß-Gorek schreibt nicht, er spricht..." - Vielleicht

hätte Volker Braun in seinem Rimbaud-Essay besser vom "Mundbetrieb"

der Moderne sprechen sollen? ... Auweia!, das möchte ich

lieber nicht weiter ausarbeiten; das wäre ja noch viel häufiger

von jeder verstimmten Arschgeige wiederholt worden...

3

Ein Gegenbeispiel: Rainer Schedlinski, weder ein Dichter barocken

Wortgepräges noch der Dada-Kabbala (wie gelegentlich der

"zerrissene" Andreas Koziol), eher einer des vorsichtigen

und "zurückgenommenen" Tons; von den ganz entblätterten

und winterkahlen Texten dieses auch gerne theoretisierenden Autors,

von den extremsten Stücken Schedlinskis, die sicher einer

Grundtendenz bei ihm entsprechen, teilt SPRACHE & ANTWORT

leider so gut wie nichts mit: "das fenster ist geöffnet/

der hund bellt nicht/ das wetter ist ernst..." - Es sind

Zeilen, wie sie neulich ein gewisser Michael Thulin in der "ariadnefabrik"

(IV/87) als Ausgangspunkt eines partiell nicht uninteressanten,

wenn auch zu einsträhnigen Essays gewählt hat - "die

dinge wollen nicht mehr. sie haben ihren zusammenhang aufgekündigt"

-, welcher dem "dezentrierten subjekt" in Schedlinskis

Poesie nachzuspüren verspricht. Bis zu der eigentlich entscheidenden

Frage gelangt er allerdings nicht, was der Widerspruch zu bedeuten

hat, daß von Schedlinski - wie von achttausendneunundachtzig

weiteren Dichtern der Moderne - vom "destruierten Subjekt"

u.ä. auf eine Weise gehandelt wird, die jeweils "unverwechselbar"

ist, den Poeten also doch wieder als eigentümlich und als

besonderes "Subjekt" erkennbar werden läßt.

(Ein Widerspruch, den auch bereits die Surrealisten auflösen

wollten; in diesem Punkt zumindest letztendlich "Verlierer".)

- Selbst ein so radikales Gebilde wie die fünf Zeilen "Sonntag"

Philippe Soupaults von 1919 hat (gleich den Arbeiten Schedlinskis)

sozusagen seinen ganz "eigenen Charme": "Das Flugzeug

häkelt Telegraphendrähte/ Und die Quelle singt das

gleiche Stück/ Beim Treff der Kutscher ist der Apéritif

orangen/ Aber die Lokomotivführer haben Augen die weiß

sind/ Diese Dame ließ ihr Lächeln im Gebüsch"

- Es könnte ergiebig sein, die merkwürdige Wortwahl

Schedlinskis ins Auge zu fassen: "das wetter ist ernst/...

ernst sind die äcker & ernst/ die häuser vor den

äckern...", undsoweiter.

Schedlinski,

der wie alle seine Generationsgefährten mit Recht sehr Unterschiedliches

ausprobiert, ist vielleicht nicht ganz so leicht auf einen Nenner

zu bringen, wie Thulin meint. Kein Verächter des poetischen

Bildes (wie etwa Rozewicz in seinem wiederum recht widerspruchsvollen

"Haß" auf die Dichtung), scheut er - eigentlich

im schroffsten Kontrast zu der oben zugestandenen "Grundtendenz"

- nicht einmal vor der Verwendung allerfettester Reizworte zurück,

z.B. vor den alt bewährten vokalreichen Farbsignalen (wie

er auch mit effektvollen Wiederholungen operiert), so am Schluß

das geradezu expressionistischen Textes "diese katholische

erotik"; ein Gedicht, dessen erste "Strophe" allerdings

geprägt wird von Formulierungen, wie sie eigentlich der

polemischen Essayistik entsprechen: "diese katholische erotik/

gipsgeflickter tugendallegorien/ unter kummerbögen/ (steissjungfern

& säulenheilige)/ erotik die die ewigkeit gähnt..."

Drei "Strophen", und jede folgt einem anderen stilistischen

Grund-Gestus - war derlei mit dem Hinweis auf das "destruierte

Subjekt" auch gemeint? -, dem polemisch-essayistischen in

der ersten folgt der eigentlich "expressionistische"

in der zweiten, an deren Beginn sogar ein Gedicht aus der

MENSCHHEITSDÄMMERUNG, Rudolf Leonhards "Der tote Liebknecht"

(bewußt, unbewußt, ironisch?) paraphrasiert wird

- "Seine Leiche liegt in der ganzen Stadt, in allen Höfen,

in allen Straßen" - nämlich so: "einer umgefallenen

gittertür schmiedeeiserne seeligkeit/ liegt über der

ganzen stadt..." In der dritten "Strophe" aber

kommt's noch erheblich sämiger: ein noldesches Farbenbukett

- man könnte auch an die Farbexperimente Adolf Hölzels

denken -, dessen Zusammenstellung nebenher ein Licht wirft auf

die Struktur auch der kargeren Texte Schedlinskis: "wenn

doch die toten nicht so schief schliefen/ denk ich bei mir/ schwarzer

vogel, blasser stein/ blasser stein/ blasser tag, roter schuh/

die geschichte, schwarzes stroh." - Das alles muß

einen natürlich daran

erinnern, daß Schedlinski neben Sascha Anderson mit zahlreichen

erfreulich unkonventionellen Aufsätzen über neuere

Bildende Kunst so etwas wie der Däubler bzw. Apollinaire

dieses Feldes zu werden versucht; auch das könnte offene

oder indirekte Auswirkungen auf die Sprache seiner Poesie haben.

Ein Friedhofs-,

ein Stadtgedicht, ein "Weltanschauungsgedicht" gar,

über das man streiten mag (vor allem im Hinblick auf die

stilistischen Brüche; aber sind es "Brüche"?);

ihm müßte ein so geschlossener Text wie das Landschaftsgedicht

"schleinitz" entgegengehalten werden (eines der Gedichte

Schedlinskis, die dem Rezensenten die liebsten sind), leider

nicht in SPRACHE & ANTWORT zu finden, sondern im LUCHTERHAND

JAHRBUCH DER LYRIK 1987/88 (möglicherweise die "Beschwörung"

einer Kinderlandschaft und somit eines weiteren Moments literarischer"Herkunft"),

nicht "expressionistisch" dieses Mal - man erlaube

mir, die Parallelen zur Bildenden Kunst weiterzuspinnen! -, sondern

näher den Ideen des Kubismus: "ernst sind die äcker

& ernst/ die häuser vor den äckern/ die hecken

sind/ ernst & gezeichnet// die quadratischen höfe/ ihre

rigorose geometrie/ ins fleisch der äcker geschnitten, stumm/

ziehst du deine diagonale// von stall zu stall/ über den

kopfstein/ des hofes ernst & stumm/ & gezeichnet steht

der/ holunder hinter dem hof/ beginnen die äcker & hecken,

ernst -..." Wahrscheinlich hat Michael Thulin solche Gebilde

gemeint, als er geschrieben hat: "In den neuen Texten Schedlinskis

geht die Einheit des Poetischen auch von der Einheit der beschriebenen

Gegenstände aus. Ortschaften und Landstriche werden darin

zu den verläßlichen Dingen der Sprachgebung..."

(Blanker Unsinn, über den man nicht allzu lange nachdenken

darf: Eine neue Realismus-Theorie? Nur gut, daß wir in

der DDR noch so 'ne

verläßlichen Landschaften haben; das hilft einem doch,

die Demolierung des Subjekts leichter zu verschmerzen... Die

Stelle erinnert einen fatal an Hesses Consens-Nonsens: "Heute

halte ich es für entscheidend und wichtig, die Dinge in

ihrer Deutlichkeit auszusprechen...") Nein, "schleinitz"

erweist sich auf den allerersten Blick nicht als eine reale,

sondern als eine interpretierte Landschaft, als poetische "Erfindung".

Wertende Wörter wie "ernst" und erst recht

"gezeichnet" verbieten von vornherein solche Interpretation.

Die Verse haben sogar etwas Wortspielerisches, in spannungsreichem

Kontrast zum beschworenen Super-"Ernst" der Landschaft,

durchaus geeignet, den Leser auf subtile Weise ironisch zu stimmen...

(Noch einmal das Stichwort: Ambivalenz! Wir kommen darauf zurück.)

3

Michael Thulin, Bezug nehmend auf eventuelle Reaktionen auf Schedlinskis Gedichte - denkt er an Kurt Scharf, dem Schedlinskis Texte nach seinem Geständnis in dem Bändchen RECHT STRÖME WIE WASSER nichts als "Orakel" geblieben sind, - denkt er an jenen begeisterten Johannes-R.-Becher-Leser in Großhänichen bei Bautzen? -: "Der seinen herkömmlichen Vorstellungen verpflichtete Interpret reagiert ... mit Unbehagen..." Mit was für Leuten hat Thulin eigentlich zu tun? Dieser archetypische "Interpret" reagiert schon 1912 auf Benns "Morgue"-Gedicht "mit Unbehagen", und zehn Jahre später auf T.S. Eliots "The Waste Land" ebenso, und wieder zehn Jahre danach auf e.e. cummings' "W (ViVa)" nicht anders; undsoweiter, undsoweiter. Und die Texte von Schedlinski sind keineswegs kühner oder heikler, eher mildtätiger... "Er vermißt" - ja, es muß doch an den Johannes-R.-Becher-Leser drunten in der Oberlausitz gedacht sein - "das 'eigentlich Lyrische' in ihnen..."

Soll dieser Idiot von "Interpret" es vermissen zu seinem eigenen Nachteil!; wir vermissen es nicht... Höchstwahrscheinlich soll dem Leser mit dieser "Interpreten"-Fabel suggeriert werden, es handle sich bei den Schedlinski-Texten um einen geradezu ungeheuerlichen künstlerischen Vorstoß; davon kann indessen z.Z. die Rede noch nicht sein. (Sollte es uns nicht reichen, daß es sich um nichts anderes als um beachtliche, z.T. sogar um delikate Sachen handelt?) "... in einem Anflug lethargischer Sachlichkeit wird alles von der lyrischen Bühne gekehrt..."; schön gesagt von Michael Thulin, wenn auch nicht "alles", wie gezeigt worden ist, von der Bühne fliegt; aber die Geste zumindest wird bei der Lektüre der Schedlinskischen Gedichte oft spürbar (wie nicht weniger häufig bei Döring), und manchmal nähert sie sich der abwinkenden des späten Benn und dessen melancholisch-illusionslosem Weltverständnis: "Fragen, Fragen! Erinnerungen in einer Sommernacht/ hingeblinzelt, hingestrichen,/ in meinem Elternhaus hingen keine Gainsborougs/ nun alles abgesunken/ teils-teils das Ganze/ Sela, Psalmenende." (Gottfried Benn, 1954) O glimmender Schmelz des poetischen Nihilismus! Sicher klingt es - wie könnte es anders sein? - bei Rainer Schedlinski weniger süß, kantiger (ein Benn-Epigone ist er keinesfalls): "am ende meines lateins/ stand ich schlußendlich/ vor dieser monitorwand/ aber auch das war nur so/ eine nutzlose wahrnehmung".

Weshalb sollte das "unlyrisch" anmuten am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts? Und wenn es schon keine Lyrik ist, dann ist es doch zumindest Poesie (hihi) - wie das wichtige, weil weiter gehende "sicher funktionieren die modelle", mitgeteilt in der "ariadnefabrik" (IV/87), Essayismus plus Collage-Technik, und auch hier fällt einem wieder Benn ein, freilich nicht minder so Manches in der englischen und amerikanischen Literatur (obschon neuerlich ein Franzose, nämlich Raymond Roussel beschworen wird): "sicher funktionieren die modelle die s/ ender schneiden den raum urbi et orbi/ aber die zeit ist mit raymond roussel/ unterwegs ihren personalausweis bitte/ bitte alles trifft ein wie die geister/ kolonnen schwarzer limousinen am abend..." (Nur wenige Zeilen als Signale eines sehr viel umfangreicheren Textes, vor allem auch deshalb hier notiert, um kein allzu enges Bild von den Bemühungen Schedlinskis und seiner Freunde entstehen zu lassen.)

4

SPRACHE & ANTWORT ist bereits die dritte repräsentative

Anthologie dieser "anderen Literatur aus der DDR" nach

einer schon zehn- bis zwölfjährigen Entwicklungsgeschichte

des Feldes. (Aber möglicherweise ist SPRACHE & ANTWORT

überhaupt nicht als Anthologie gedacht, sondern als ein

Buch der "Gespräche" Egmont Hesses, dem die Texte

der Autoren lediglich als Belegstücke beigegeben? In diesem

Fall wäre eine zweite und um Nuancen schwärzere Rezension

zu schreiben.)

Die erste dieser

Sammlungen, von Sascha Anderson u.a. zusammengestellt, ist allerdings

Manuskript geblieben; nach vielem Hin und Her um 1980 als "Arbeitsheft"

der Akademie der Künste geplant, hatte sie vor allem Unterstützung

durch Franz Fühmann erfahren. (Nach allem, was erzählt

wird muß Fühmanns Haltung ungefähr der entsprochen

haben, die Karl Mickel 1984 im Nachwort zu den Gedichten seines

Freundes Bernd Dieter Hüge eingenommen hat: "Hüges

jüngste Gedichte, argwöhne ich, sind auf dem Wege vermutlich

am ehesten dort, wo ich sie nicht verstehe... Vielleicht haust,

was mir verschlossen ist, in einer Kunstsphäre, die sich

erst bildet: will ich denken..." (Geradezu mutig: Ich möchte

ein einziges Mal einen unserer Staatsrezensenten bei solchem

Eingeständnis ertappen...) Trotz Fühmanns Bemühungen

ist dieses Werk mit dem kennzeichnend extravaganten Titel EINSAME

AUGEN IN AUGENHÖHE WIE STREUNENDE HUNDE IM WORTSCHATZ dann

doch noch am Veto der reaktionären Kamarilla in der Akademie

gescheitert. (Auch in diesem

steckengebliebenen Buch findet man neben vielen anderen schon

die Namen von sechs der zehn Autoren von SPRACHE & ANTWORT:

Sascha Anderson, Stefan Döring, Uwe Kolbe, Leonhard Lorek,

Gert Neumann, Bert Papenfuß-Gorek.)

Die zweite dieser Anthologien, ein erheblich breiteres Spektrum erfassend als die vorliegende, ist unter dem schon ein wenig schlichteren Titel BERÜHRUNG IST NUR EINE RANDERSCHEINUNG 1985 in Köln erschienen; ebenso häufig abgelehnt wie begrüßt.

SPRACHE & ANTWORT zeigt im wesentlichen die darauf folgende Phase, hauptsächlich an einigen Kern-Autoren der Klein-Zeitschrift SCHADEN demonstriert. Exemplarisch im Hinblick auf wesentliche Momente der Weiterentwicklung ein nur bei flüchtiger Betrachtung "verspieltes", in Wirklichkeit ungemein strenges und gerade durch seine Diszipliniertheit (in Spannung zum Wortspielerischen) fast unheimliches Gedicht aus der Feder des (im doppelten Sinn) hervorstechenden Stefan Döring; Verse - und es sind Verse! -, bei deren Lektüre sich wohl keiner mehr an die Intentionen Nicolas Borns erinnert fühlen wird (wie es nach Kenntnisnahme älterer Arbeiten Dörings dem sympathisierenden Gerhard Wolf geschah). - Das Gedicht ist "wortfege" überschreiben, und es geht so: "weinsinnig im daseinsfrack/ feilt an windungen seiner selbst/ wahrlässig er allzu windig// im gewühl fühlt er herum/ und windet sich nochmal heraus/ fund, kaum geborgen, bloss wort// wasser, lauernd, von wall zu wall/ die spiegel mit fellen überzogen/ wetter, uns umschlagend, dunst". Und dann, und man schaue scharf hin: "die gewährten fegt es hinüber/ die bleibenden gefahren erneut/ der sich herausfand währt dahin". - Das Hier und Heute mit seinen Ambivalenzen auf den Punkt gebracht!

Man kann diese "Wortfolge", "Fortwege", "Wortfege" des Herrn Döring alias "Weinsinnig im Daseinsfrack" als ein Parallelgedicht zu Papenfuß-Goreks lokal orientiertem "Befindlichkeits"-Statement "unter uns gesagt" lesen oder auch zu Schedlinskis gleichsam kosmopolitischem "sicher funktionieren die modelle" (ja, die Modelle, wie sicher sie funktionieren!); in der Tat, es scheint die Zeit für solche erfahrungsummierenden Bekundungen zu sein (bei anderen Autoren dieser Gruppe findet man sie in modifizierter Form ebenfalls), erstaunlich (und begrüßenswert), daß sie nicht auf vordergründige Weise zu "Abrechnungen" werden (womit sie das Zwielichtige der Zeit ja auch verfehlen würden); das ändert nichts an der tiefen Betroffenheit, die sie beim aufmerksamen Leser hinterlassen müssen... Was die Verse Dörings betrifft: es erübrigt sich eigentlich, auf die an manche Effekte in den Bildern M.C. Eschers erinnernden sofort assoziierten Doppel- oder Dreifach-Bedeutungen der Wörter, Sätze, Bilder zu weisen (weit hinausgehend über das nur Neckisch-Sprachspielerische), auf die "Gefährten", denen es "gewährt" wurde, "hinübergefegt" zu werden, mein Gott!, auf die Schlußzeile schließlich, die das Gegenteil ihrer Bedeutung mit sich führt: "der sich herausfand währt dahin"; die Klette daran: "der sich herauswand fährt dahin" - betont noch einmal den Ernst des Anliegens durch den in diesen Vers hineinwinkenden Schlußsatz der büchnerischen "Lenz"-Novelle: "So lebte er hin..." (Funde solcher Qualität sind in dieser Anthologie nicht zu viele, aber doch einige zu machen).

Ein (seit Längerem

vorbereiteter) Einbruch des Anagrammatischen, auch der den Arno-Schmidt-Fans

so vertrauten "Verschreib-Technik" usw.; und nicht

nur Stefan Döring ist von ihm gezeichnet (der übrigens

zur gleichen Zeit auch die Techniken des "Cut-up" ausprobiert,

inspiziertes Getiftle). Dieses unter Umständen mörderische

Element verhehlter Agressivität, als das es ja spätestens

seit Unica Zürns und Hans Bellmers Anagrammen erkannt ist,

streunt

gleichsam durch das ganze Buch, wie unterschiedlich es sich auch

immer artikuliert; bei Andreas Koziol z.B. in Wortneubildungen,

die an ihrer Stelle wie verbale Molotow-Cocktails wirken: "nekrofühler",

"sinnhinterfraglosigkeit", "Mummen-Chance",

"Majuskelschwund", "altarsschwäche"

etc. (Nebenher: in Koziol wütet ein bleicher bayerischer

Barockprediger, Pech und Schwefel ausschüttend über

die Häupter seiner Gemeinde, zuweilen innehaltend und baß

erstaunt über die kostbare "symbolistische" Fügung,

die ihm untergekommen, zuweilen selbstversunken und wenig kommunikativ

in "Zungen redend": "nimm fünf, das heißt

wir scheren das gesetz/ der großen dreizehn über einen

quintenkamm..."; LUCHTERHAND JAHRBUCH DER LYRIK 1987/88).

Zum Hintergrund

dieser Entwicklungen gehören natürlich nicht zuletzt

die unterschiedlichsten Versuche Elke Erbs, zum Beispiel auch

ihre Neu-Entdeckung des ursprünglich surrealistischen "Zufalls"-Prinzips,

wie es u.a. in Tipp- oder Druckfehlern ungenierte Triumphe feiert:

"Schreibe ich z.B. ... statt Ermittlungsprozeß Ermittlungsprprzeß,

zeigt mir das falsche p wortlos beredt und genauer, als es Worte

könnten, an, daß es Steine regnet, wo ich durchzukommen

denke./ Oder z.B. unglaubwürig statt unglaubwürdig.

Man könnte es nicht besser sagen." - Bedenkenswert

auch die Gleichzeitigkeit solcher Tendenzen in der Bundesrepublik,

der Schweiz und Österreich; bei Oskar Pastior, Schuldt und

anderen. - Der Referent will nicht hoffen, daß es solche

Produktionen waren (Christoph Hein scheint es anzunehmen), die

der Verlagsleiter Elmar Faber im Auge hatte, als er jüngst

ziemlich nebelschwadenhaft "eine Tendenz in unserer Literatur"

beklagt hat, "bei der die Belanglosigkeit der Stoffe in

einem eigenwilligen Wettstreit mit der Unverständlichkeit

der

sprachlichen Form steht, in der diese dargeboten werden..."

So viel zum Zustand unserer Literaturkritik. Unsereiner - wie

mancher andere auch - braucht wirklich keine hundert Jahre, um

zu erkennen, daß Elke Erbs KASTANIENALLEE ein ungleich

belangvolleres Werk ist als etwa Patrick Süskinds PARFÜM

oder Hermann Kants SUMME...

"Cut up!"

- und noch einmal kurz Stefan Döring gestreift, nämlich

den Döring der "Cut-up"-Technik-Meister William

S. Borroughs hat uns, wenn auch als Prosaist, so manchen Trick

aus dieser Kiste gezeigt -, der Methode also, einem Film-Cutter

ähnlich Wörter und Sätze oder auch Abschnitte,

ehe sie zum erwarteten Ende gelangt, rigoros abzubrechen bzw.

die vorgefundenen fertigen zu erschnibbeln, u.U. zu zerfetzen

(ein weites Feld, das hier nur angedeutet sein kann, ein Experimentierfeld

wiederum der unausgelebten bösesten Agressivität in

der Regel)... Döring setzt auch dieses Mittel mit großer

Klugheit und von erkennbaren Absichten gebändigt ein, was

wir freilich weniger auf den schwächeren "Cut-up"-Ansatz

"hamelett" in der Anthologie SPRACHE & ANTWORT

bezogen sehen möchten, als auf den weiter gehenden (schärfer

zerschneiderten) Text "wie als ob", erschienen in der

"ariadnefabrik" (IV/87)... Man lese den Anfang und

das Ende: 1. "oftmals wollte ich so sein wie/ doch bemerkte

ich immer/ daß ich nicht anders sein kann als// wenn ich

darüber nachdenke/ würde es mir auch nichts nützen

zu werden wie/ denn würde ich werden wie/ könnte ich

nicht anders sein als// wünschte ich aber wenn ich z.B.

wäre wie/ da ich

bemerke dass ich nicht anders sein kann als/ so könnte ich

doch zumindest wünschen zu sein wie/ wie ich bin als..."

Undsoweiter über mehrere entsprechende Zwischenstationen

bis 2. zum Schluß: "... wie kann ich sicher sein das

was ich bin als/ mir nicht vorzustellen/ als ob ich wäre

wie ich wäre als/ also nur vorzugeben zu sein was ich wäre

als/ in wirklichkeit aber wünsche ich zu sein wie wenn ich

wäre was ich wäre als..."

Und so verliert sich der tiefernst-clowneske Text - nein, vom Thema der Ambivalenz will ich lieber doch nicht mehr reden -, eine Sammlung abgebrochener oder stecken gebliebener Sätze, um Objekt und Subjekt kreisend wie die Spiralnebel um die bekannten SCHWARZEN LÖCHER im Weltall, und es will mir scheinen, daß diese amputierten Sätze sehr viel mehr über Dich und mich aussagen - nein, Sie Ausnahme dort hinten meine ich nicht! -, über unsere Situation, über unsere sogenannte "Befindlichkeit" als jede intakt sich gebärdende "Aussage" unserer Leit- und Führungsliteraten, "AUSSAGEN", wie sie sich immer noch, als wäre seit vorgestern nicht so Manches geschehen, "belangvoll"-breitbeinig und allgemein "verständnis"-erregend auf den Buchbasaren aufstellen (um demnächst wie farbige Luftballons zu zerplatzen?).

Vielleicht nicht

überdeutliche, aber doch durchaus abzurechnende Unterschiede

(bei Döring und überhaupt) zwischen dem jetzigen Entwicklungsstand

und dem, wie er vor drei Jahren von der BERÜHRUNGS-Anthologie

dokumentiert worden ist, in welcher man viele Autoren noch bei

der erheblich naiver anmutenden Verfertigung rotzig-assoziativer

Wortreihungen vorfand "Zuspitzung, Vorspitzung, zerspitz,

spitzbohrend, Fingerspitzen, Haarspitzen, Spitzbart" etc.

(Thom di Roes) -, als gelte es eine die armseligen offiziellen

Sprach-Muster zerfetzende stachlige Heerschau der Wörter

und eine "linguistische" Wikingerfahrt ins Unbekannte

gleichermaßen; vieles davon der jetzigen Phase vor-arbeitend,

das versteht sich von selbst... - So, wie jetzt vielleicht der

jüngste Beiträger Ulrich Zieger (geb. 1961) weiteren

Entwicklungen vorarbeitet, ein surrealismusnaher Poet direkterer

Wut, Artaud und Bataille im Gepäck - "Der junge Chauffeur

liegt den kopf/ in der suppe genäht in die haut ihrer bilder...",

"stalin hieß gertrud mit vornamen/ sagen die männer/

gertrud hieß hitler" - andere junge Leute im Alter

Ziegers reisen mit Panizza und Lautréamont durchs Land

-; oder wie möglicherweise der leipziger Erz-Poet Bernd

Igel, dem sogar seine Briefe an Behörden und Rezensionen

zu manchen Oberbuchhalter befremdender Poesie gerinnen, der auf

den ersten Blick konventionellste Autor in SPRACHE & ANTWORT,

aber Vorsicht - "ich sah die Nacht in der Mundhöhle

meiner Mutter verborgen" -, es könnte die dritte wichtige

Stimme einer

"Leipziger Schwarzen Neo-Romantik" neben der Gerd Neumanns

und Wolfgang Hilbigs sein... - Nein, lieber keine Voraussagen!

Die "Pruchnustikatz" (Fischart) in Bezug auf die Literatur

bleibe den dafür ausgebildeten Literaturwissenschaftlern

überlassen! (Und die sehen es dann jahrzehntelang durch

die Brille, die ihre Prognosen/Wunschvorstellungen zu bestätigen

scheint, bis man sie endlich... aber nein, aber nein!, natürlich

nur pensioniert!) Der Dichter Rainer Schedlinski: "Wer jetzt

weiß, wie es weitergeht, der ist nicht voll informiert..."

5

An anderer Stelle habe ich kritische Bedenken im Hinblick auf

die "Gesprächs"-Methode des Herausgebers Egmont

Hesses bekannt gemacht, was allerdings nicht heißen sollte,

daß ich Egmont Hesse für nichts als ein Ärgernis

halte; ganz im Gegenteil zähle ich ihn zu den Leuten, von

denen "noch etwas kommen könnte": Na, sehen wir

'mal, was aus dem Nach-SCHADEN, aus der "publikationsidee"

VERWENDUNG wird, die er gemeinsam mit Andreas Koziol präsentieren

will und wie ich sie in der Null-Nummer (1988) der südtiroler

(!) Literaturzeitschrift "Der Prokurist" angekündigt

finde, und zwar folgendermaßen: "es mag ein blauäugiger

funke maßloser entschlossenheit, da menschlich allemal

wohl verzeihlich, der tatsache zu unterstellen sein, in der 1.

nummer einer sagen wir immer-noch-kommunikationsidee, die ihren

werdegang noch nicht kennt, die also offen ist für das was

kommen mag, als mitherausgeber, als verantwortung übender

die stimme aufzutun und die eigene vorstellung, wenn es die eigentliche

noch nicht mehr gibt, von dem was sein könnte, auf die probebühne,

ins spiel zu bringen, ich weiß um die einfache ebene, auf

der ich mich mit diesem anspruch, zu nahe will ich niemanden

treten, befinde, auf der ich in doppelter hinsicht zu treffen

bin, um nicht in resignation abzuheben, die in einem anflug von

selbstzufriedenheit gipfelt, muß ich gerade an oben genannten

ort, landfern?, wurzeln schlagen. ob der funke blühen wird

und in welcher höhe früchte zu ernten sind wird sich

zeigen müssen. ,sie jagen einem phantom hinterher' hat mir

hoffentlich zum letztenmal der verkäufer in einem schreibwarenladen

gesagt, als ich nach büroklammern fragte." (Egmont

Hesse)

Die herausfordernd schrullige Umständlichkeit solchen Prologs läßt unsereinen (und nicht nur wegen des hübschen Witzes am Ende des Zitats) an bestimmte Artikulationen des nach-lautréamontschen Schwarzen Humors im weiteren Umkreis des Surrealismus denken bzw. an ein gerütteltes Maß fratzen-schneidender Desperatheit... Wir werden sehen.

(1) SPRACHE & ANTWORT. Stimmen und Texte einer anderen Literatur aus der DDR. Herausgegeben von Egmont Hesse, Frankfurt am Main 1988.

(2) Diese an verschiedenen Orten gemachte Voraussage hat sich rasch als berechtigt erwiesen; so hieß es z.B. nach einer Lesung Bert Papenfuß-Goreks im leipziger Jugendklubhaus "Arthur Hoffmann" ("Lesung Steinstraße 18"), der ersten nach langjährigem Auftrittsverbot für den Dichter in der Messe-Stadt, in einer Rezension im SÄCHSISCHEN TAGEBLATT (12./13.11.1988), daß es sich hier um einen Dichter handle "der ... nicht zu einer sogenannten 'anderen' DDR-Literatur gehört, die es sicher so auch nicht gibt..." (Die hochgemut-ängstliche Abwehrgeste kann eigentlich nur der richtig begreifen, der weiß, daß der stalinsche Begriff der "politisch-moralischen Einheit von Staat und Bevölkerung", in den Jahren des schlimmsten stalinschen Terrors entstanden, bis heute in unterschiedlichster Weise in der DDR nachwirkt, was selbstverständlich auch seine grotesken Seiten hat.) - In einer in den Jahren 86/87 entstandenen Seminar-Arbeit für die Universität in Jena kommt der Verfasser Klaus Michael zu dem Schluß: "Befragt man die hier vorgestellten poetischen Konzeptionen, so wird man feststellen, daß sich in ihnen kein Fortschrittsdenken artikuliert." Und er betont "... daß mit den um 1955 Geborenen eine literarische Generation antritt, die zum erstenmal kein soziales oder individuelles Zukunftsbild entwirft..." Eine Feststellung, die sich nicht zuletzt auf die Autoren in SPRACHE & ANTWORT bezieht. (Jedenfalls ist es eine "andere" als die in den letzten zehn Jahren staatlicherseits und also auch von der Literaturwissenschaft der DDR geförderte bzw. "gehätschelte" Literatur - oder?)

(3) In seinem

Nachruf auf die Heft-Edition SCHADEN, "publiziert"

im leipziger ANSCHLAG und in der berliner "ariadnefabrik":

"Die künstlerischen Avantgarden hat es in der DDR bis

in die Mitte der 70er Jahre praktisch nicht gegeben... In den

letzten zehn Jahren wurde nachgeholt, was in 30 vorherigen eine

Leerstelle war... Inzwischen scheinen sich Veränderungen

anzudeuten..." - Huschhuschhusch, ziehten aus dem Busch;

endlich haben wir das Schlimmste hinter uns!; ruft die ddr-germanistische

Buchhalterseligkeit: Schnellkurs abgeschlossen!, vorwärts

zum nächsten Zehnjahrsplan! - Wer, sagen wir 'mal, von "außerhalb"

kommt, mag sich, nach einigen neugierigen Wanderungen die freilich

sehr unterschiedlich steilen Hänge der "anderen Literatur"

hinauf und

hinab, wundern und wundern über solche Vollzugsmeldung und

vielleicht zu dem Eindruck kommen, daß der Intensiv-Kursus

weniger frequentiert als geschwänzt worden ist... (Mein

Lob der little mags dieses Kreises will in dieser Hinsicht nicht

erst seit heute eingeschränkt sein; im Ernst: Da bleibt

wirklich noch Einiges zu tun!) - Ein Aufsatz wie der von Michael

Thulin (der auch seine guten, seine lacanschen Seiten hat) möchte

einen wohl eher zu der Aufforderung gelangen lassen: Noch 'mal

von vorne, die Herrschaften, bitte!

(aus KONTEXT 5, März 1989)